1953-1955

Г.С. Смирнов

В 1953 году лаборатория Б.И. Рамеева получила заказ на разработку малой универсальной ЭВМ для инженерных расчётов М-53 (“Урал-1”), машины для оценки пристрелки артиллерийских орудий “Гранит”, ЭВМ для метеорологических расчётов “Погода”, для решения задач кристаллографии ЭВМ “Кристалл” и машин специального назначения М-17, М-27, М-46 и М-56. Предстояло выполнить беспрецедентную работу.

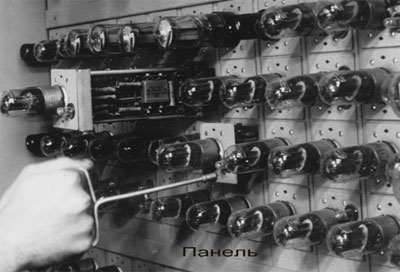

Ключевым методом выполнения такого задания Б.И. Рамеевым выбирается унификация схемных, конструктивных и технологических решений. Схема апробированного в “Стреле” триггера с временем переключения меньше 3,5 мксек стала базовой для всех новых машин. Её реализовали в одноламповом ТЭЗе. Логические схемы – диодно-резисторного типа. Б.И. Рамеевым приняты новые решения по конструкции панели, шкафа, по системе питания и охлаждения. Сокращена система команд, команды станут теперь одноадресными, уменьшена длина обрабатываемых слов с 43 до 36 бит. Представление чисел – с фиксированной запятой.

Для оперативной памяти вместо ЭЛТ выбран компактный и более надёжный магнитный барабан. Введены параллельно-последовательные схемы размещения и передачи данных. Для внешней памяти вместо магнитной ленты с шириною В=125 мм – более надёжная перфорированная магнитная лента (В=35 мм).

Вместо перфокарт для ввода информации решено использовать зачерненную перфорированную киноленту с шириною В=35 мм. Её же можно использовать и как постоянную память (НПЛ) при склейке ленты в кольцо. Считывание с использованием фотоэлемента радикально снизит время доступа к данным на ленте.

Подготовку перфолент решено готовить вне машины, на комплексе из клавишного (КУ), контрольно-считывающего (КСУ) и перфорирующего (ПфУ) устройств. Для вывода из машины результатов вычислений выбирается штанговое цифропечатающее устройство (ПчУ).

Вместо громоздкого мотор-генератора для ограничения изменения входного переменного напряжения предложен электромеханический стабилизатор. В качестве вторичных источников питания решено использовать блоки выпрямителей. Система вентиляции – локальная, на каждом шкафу, под панелями с ТЭЗами – вентилятор. Эти решения стали базовыми для разработки новых машин, основным итогом года работы коллектива.

В лаборатории появились подготовленные Б.И. Рамеевым по цифровой технике в ММИ В.С. Маккавеев, Ю.Н. Беликов (на снимках), Н.Г. Маслов, Е.Н. Клоков. Вместе с участниками разработки “Стрелы” они назначаются ведущими исполнителями по машинам “Кристалл” (Е.Т. Семенова), М-46 (А.И. Лазарев), М-56 (В.С. Антонов), М-17 и М-27 (В.С. Маккавеев), “Погода” (Н.Г. Маслов), “Гранит” (Ю.Н. Беликов). Б.И. Рамеев – руководитель этих работ и главный конструктор машины “Урал-1”, доминирующей разработки в лаборатории.

1954 год стал годом разработки схемной и конструкторской документации “Урала-1”. Из МЭИ, главной кузницы компьютерных кадров тех лет, прибыли его выпускники А.Ф. Кондрашев, А.Ф. Коноваленко, В.И. Мухин, А.Н. Невский, Э.И. Сакаев, В.Ф. Темник и Б.Б. Четвергов. Они хорошо подготовлены по точной механике, электротехнике, измерительной технике, электронике, автоматике, счётно-импульсной технике и счётно-решающим устройствам. Их подключают к разработке схем машины “Урал”. В феврале у них встреча в МЭИ с однокурсниками. Разработку “уральского” АУ параллельного принципа действия вёл Д.И. Юдицкий с А.Н. Невским и Б.Б. Четверговым. Набор исполняемых операций минимизирован. Наименьшая продолжительность выполнения операции – время одного оборота магнитного барабана. Он – основное тактирующее устройство, “сердце” машины. Скорость вращения 6000 об/мин. На нём были помещены синхронизирующие серии импульсов, а также программа и обрабатываемые данные, каждые 9 бит которых находились со смещением на четверть окружности барабана. Разработчиками устройства стали А.И. Лазарев и Э.И. Сакаев, к которым подключился А.Г. Калмыков. Устройство управления машины разрабатывали В.С. Антонов, А.Ф. Коноваленко и В.И. Мухин, ставший ведущим разработчиком этого устройства. Им составлена предельно подробная функциональная схема, определившая взаимодействие устройств и блоков машины. Помимо счётчика и регистра команд позже введен счётчик циклов, который стал выполнять функцию индексного регистра. Накопитель на перфорированной магнитной ленте (НМЛ) и на перфорированной киноленте (НПЛ) разрабатывал Б.П. Бурдаков. Компактные лентопротяжные механизмы этих накопителей почти идентичны. Электрические схемы НПЛ разработал В.И. Мухин, при этом ему пришлось разобрать серийные фотоэлементы ФСА и доработать их под размер пробивки на ленте. В таком кустарном исполнении фотоэлемент использовался в опытном образце машины.

В «уральских» периферийных устройствах большая доля механических схем, и потому А.Д. Павлов стал ведущим исполнителем по этим устройствам. Принцип действия штангового цифропечатающего устройства поясняет рисунок: 1 – штанга, 2 – собачка фиксации штанги, 3 – молоточек, 4 – пуансоны с литерами от 0 до 9, 5 – валик, 6 – бумажная лента, ЭМ – электромагнит. По сигналу из машины ПчУ печатало 9-разрядное десятичное или восьмеричное число и номер печатаемой строки. Электрические схемы ПчУ разработал В.И. Мухин. А.Д. Павлов участник создания и других электромеханических устройств машины КУ, КСУ и ПфУ.

Клавиатура клавишного устройства позволяла вводить 9-разрядные десятичные числа и восьмеричные команды.

В перфораторе с помощью пуансона 1 на ленте 6 пробивалось отверстие при срабатывании электромагнита 9, через тягу 7 поворачивающего фиксатор 3 так, что планка 4 передавала усилие эксцентрика 5, достаточное для пробивки, в ином случае пружина 8 отводила фиксатор 3 в нейтральное положение. Контроль пробивки и реперфорация ленты выполнялись с помощью КСУ. На схеме: БСч – счётчик, БРг – регистр, БСр – схема сравнения, БФ – фототрансмиттер, БАО – блок остановки.

К.А. Шарий составил схемы питания машины. Изменение напряжения сети в диапазоне от -10 до +10 процентов от номинального значения следовало ослабить до уровня 4%, допустимого для работы электрических и электронных схем устройств, получающих напряжение смещения и питания от блоков выпрямителей. С помощью электродвигателя ЭД автоматически выполнялась требуемая регулировка входного напряжения выпрямителей и трансформаторов накала электронных ламп.

Е.Н. Клоков с А.Ф. Кондрашевым и другими сотрудниками лаборатории разрабатывали схемную документацию ТЭЗов и изучали их характеристики. В “уральских” работах принимал участие и В.Ф. Темник.

Функциональная схема поясняет замысел Б.И. Рамеева по построению “Урала”.

Математики готовили контрольные задачи, которые бы продемонстрировали возможности машины. В их числе стала задача многочасового решения системы дифференциальных уравнений, описывающая движение тела в пространстве, и задача перемножения матриц, сильно загружавшая ленточные устройства. Для проверки функционирования устройств разрабатывались тестирующие программы.

В выпуске документации “Урала-1” участвовали сотрудники (А.М. Палашевский, Ф.Ф. Гулин и другие) конструкторской, технологической, общетехнической и других служб научно-производственного комплекса, возглавлявшегося М.А. Лесечко. К концу 1954 года комплект документации для изготовления опытного образца машины был разработан и передан Московскому заводу САМ.

В начале 1955 года завод изготовил опытный образец “Урала-1”.

Наладку машины выполняли основные разработчики машины. Среди них появились и представители организаций, заинтересованных в скорейшем получении “Уралов”: А.Ф. Хмелев из ЦНИИ-108 и В.А. Комарницкий из Министерства обороны. Они изучали построение машины и знакомились с методикой наладки.

В октябре того же года в Дармштадте Ю.Я. Базилевский сообщил зарубежным специалистам об основных параметрах машины.

Перед испытаниями опытного образца машины функционирование устройств проверили на тест-программах при изменении напряжения сети, при изменении напряжения смещения, при механическом простукивании конструкции машины резиновыми молоточками для выявления плохих контактов.

Д.И. Юдицкий (слева), Е.Н. Клоков, А.Ф. Коноваленко, В.С. Антонов, А.Н. Невский, В.И. Мухин и А.Д. Павлов на любительском снимке, выполненном 29 декабря 1955 года в день завершения ведомственных испытаний “Урала-1”.

На испытаниях были подтверждены основные параметры машины. Скорость работы – до 100 операций в секунду. Ёмкость оперативной памяти – 1024 слова, памяти на магнитной ленте – 40000 слов, на киноленте – до 10000 слов. Скорость ввода – до 75 слов в секунду, скорость печати – до 100 чисел в минуту. В машине 838 электронных ламп, 3000 полупроводниковых диодов. Потребляемая мощность – 7,5 кВА. Занимаемая площадь – 60 кв. метров. Допустима круглосуточная работа. Полезное время работы – не менее 18 часов в сутки. Диапазон рабочих температур – от 20 до 30 градусов Цельсия. Цену серийной машины определили в 1 млн. рублей.

Комиссия рекомендовала “Урал-1” к серийному производству.

Это важное событие отметили на предприятии.

Третий слева – главный конструктор “Урала-1” Б.И. Рамеев.

Из книги Рамеевская школа конструирования ЭВМ. История разработок в фотографиях 1948-1972 гг.. Пенза, 2008 г.